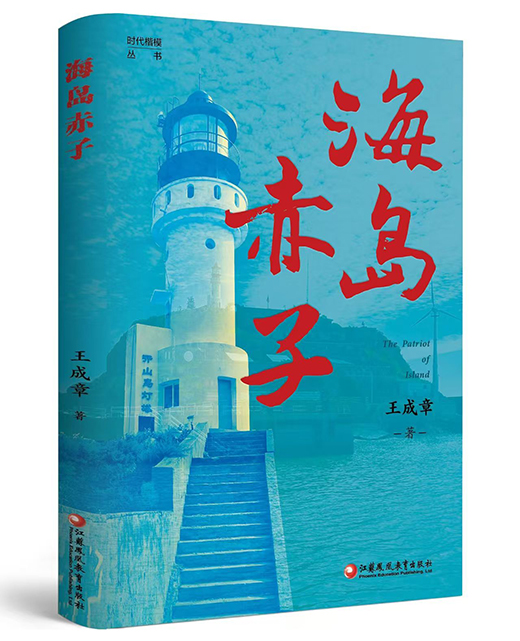

▲《海岛赤子》,王成章著,江苏凤凰教育出版社2025年9月

海天之间的信仰丰碑

■李建军

王成章的长篇报告文学《海岛赤子》以灌云县开山岛为叙事空间,用细腻的笔触、厚重的情感,串联起三代守岛人的生命轨迹。作品不仅聚焦王继才、王仕花夫妇32年“夫妻哨”的坚守传奇,更是首次系统性挖掘1959至1985年第一代守岛官兵的奋斗史,以及“夫妻哨”之后第三代守岛民兵的精神传承,将个体坚守与群体传承、个人命运与家国情怀紧密交织,在黄海前哨的涛声与国旗的猎猎声中,构筑起一座关于信仰、奉献与传承的精神丰碑。

家国情怀与信仰力量的代际传承

《海岛赤子》的主题思想并非停留在单一的“守岛”叙事,而是通过三代守岛人的故事,构建起家国情怀的三重维度,让信仰的力量在代际传递中不断升华。

本书开篇便点明开山岛的战略意义——“黄海前哨,祖国的‘东大门’”,面积仅0.013平方公里,却承载着守护海疆的重要使命。第一代守岛官兵的主题聚焦“军事防御”:1958年原济南军区守备十八师四十四团进驻,打坑道、建营房、筑码头,连长王加兴“为建设开山岛积劳成疾而牺牲”,班长李现尧“在高炮拉练途中殉职”。他们的坚守,是中华人民共和国成立初期国防建设的缩影,带着战争年代的铁血气质,用生命筑牢“敌人打不沉的战舰”。

到了王继才、王仕花夫妇的“夫妻哨”时代,主题从“军事防御”转向“精神坚守”。驻岛部队撤编后,开山岛成为民兵哨所,“先后派了十多位民兵守岛,但没有一人能坚持长久”。26岁的王继才接过守岛任务,面对“无淡水、无电力、无居民”的“三无”环境,用“守岛就是守家,国安才能家宁”的信念扛下责任。妻子王仕花辞去教师工作上岛陪伴,两人“以荒岛为家、与海浪为邻、与孤独为伴”,他们的坚守,是将个人命运与国家领土尊严紧密绑定。

第三代守岛民兵的加入,则让主题进一步升华为“精神传承”。2018年王继才去世后,灌云县选派民兵志愿者组成哨所执勤班,“3人一组,每组值守15天”,他们继承“升旗、巡岛、观测天象、维护航标”的职责,更继承“爱国奉献”的精神内核。作品中,当王仕花喊出“王继才”,全体守岛人齐声应答“到”的场景,正是国土守护主题从“个体坚守”到“群体接力”的生动体现。

《海岛赤子》对“信仰”的书写,并非空洞的口号,而是通过具体的细节,展现守岛人从“完成组织使命”到“生命自觉”的价值转变。

从“英雄叙事”到“平凡史诗”的立体刻画

《海岛赤子》通过主人公、群像人物与时代背景的交织,构建起“平凡人成就不平凡”的人物图谱,让每个角色都带着生活的温度与人性的光辉。

本书对王继才、王仕花夫妇的塑造,没有刻意拔高,而是通过“坚守”与“牺牲”、“责任”与“温情”的矛盾统一,展现立体的人性。

本书的独特之处,在于首次系统采写1959至1985年的第一代守岛官兵,让这群“奠基者”的故事得以被看见。他们不是模糊的群体符号,而是带着个人记忆与情感的鲜活个体。

连长王加兴,“没日没夜地工作,有一天终于累倒了,住院不到两个月就传来病故的噩耗”,临终前仍说“我想再看看开山岛”。他的牺牲,不是简单的“因公殉职”,而是“为建岛累病,住院期间仍放不下岛上的建设,放不下战友的冷暖”的责任担当。老兵胡钦佩,1961年入伍,在岛上待了近10年,“组织连队演唱组,把平时爱唱歌的、有特长的聚到一起排节目”,用文艺活动排解孤独;他退休后寄情翰墨,却始终牵挂开山岛,“对开山岛的情结,早已成了心头的烙印,一辈子也磨灭不了”。

还有“发黄豆奖励扛物资战士”的连长,“用木头制的脚踏工具打坑道”的郁颐年,“做白菜宴”的炊事班长方西德,“在岛上养小猪,过年杀一头肥猪会餐”的王泽金……这些细节,让第一代守岛官兵的群像丰满立体。他们的坚守,成为王继才夫妇守岛的基础;他们的精神,如“通天梯”般,连接起过去与现在,让守岛精神有了历史厚度。

细节叙事与情感表达的共鸣

《海岛赤子》作为报告文学,既坚守“纪实”的本质,又注重“文学”的表达,通过细节叙事、情感渲染与象征手法的运用,让作品兼具“史料价值”与“文学魅力”。

报告文学的生命在于“真实”,《海岛赤子》通过“史料挖掘”与“细节还原”,确保作品的纪实性。

在史料挖掘上,作家王成章“先后采访了王继才、王仕花等上百人,第一代守岛官兵的“连史”“建岛目标”“武器装备”,王继才夫妇的“守岛日志”“工资收入”等等,都经过严格考证。

在细节还原上,作家注重“生活化”的场景刻画。王继才“用饭盒接水,没盖盖子,口渴刚喝点水,水和苍蝇便一起喝到嘴里”;王仕花“撬海蛎子时,满是裂纹的手握着小锤,在礁石缝隙间叮叮当当地撬着,海蛎子的棱角像锋利的刀子,稍有不慎,手就会被划破”;第一代守岛官兵“用水困难时,每人每天只有两茶缸水,一茶缸喝,一茶缸用,包括刷牙,谈不上洗脚”。这些细节,增强了作品的可信度与感染力。

在坚守纪实性的同时,作家通过象征手法与情感渲染,提升作品的文学性,让“真实”更具艺术张力。

象征手法的运用,让“开山岛”“国旗”“苦楝树”等意象成为精神符号。“开山岛”不再是单纯的地理空间,而是“祖国领土”的象征,是“信仰”的载体。

从“海防前哨”到“精神地标”的时代映照

《海岛赤子》不仅是一部守岛人的传记,更是一部折射中国时代变迁的“微观史”。

第一代守岛官兵的故事,反映了新中国成立初期“国防优先”的时代背景。“艰苦奋斗、自力更生”的时代特征,让作品有了浓厚的历史质感。

王继才1986年上岛时,恰逢“百万大裁军”后的国防调整期——驻岛部队撤编,地方民兵接过守岛任务。正是改革开放初期,经济建设成为中心,许多人选择“下海经商”,而王继才却选择“守岛”。

进入新时代,《海岛赤子》的叙事重心发生微妙变化——从“王继才夫妇的个人坚守”转向“全社会对精神的认同与传承”。

尽管《海岛赤子》映照了不同时代的特征,但作品的核心价值——“信仰的力量”,具有超越时代的永恒性。无论是第一代官兵“用钢钎凿坑道”,还是王继才夫妇“用生命守岛”,抑或是第三代民兵“用科技护海疆”,变化的是守岛的方式,不变的是“为家国坚守”的信仰。正如著名作家丁捷先生对本书的推荐语:“王继才坚守的不只是一个小岛,更是民族深情与祖国大义;他不仅与自然界艰险搏斗,更是为我们这个时代点亮了一座熠熠闪光的精神灯塔。”

《海岛赤子》是一部关于信仰、传承与生命的文学作品。它通过三代守岛人的故事,写出了“国土”的重量、“责任”的温度与“信仰”的高度。