追寻闪光的“战斗青春”

——山东青岛志愿者傅中魁寻访抗美援朝老兵的故事

■刘朋朋 刘兵

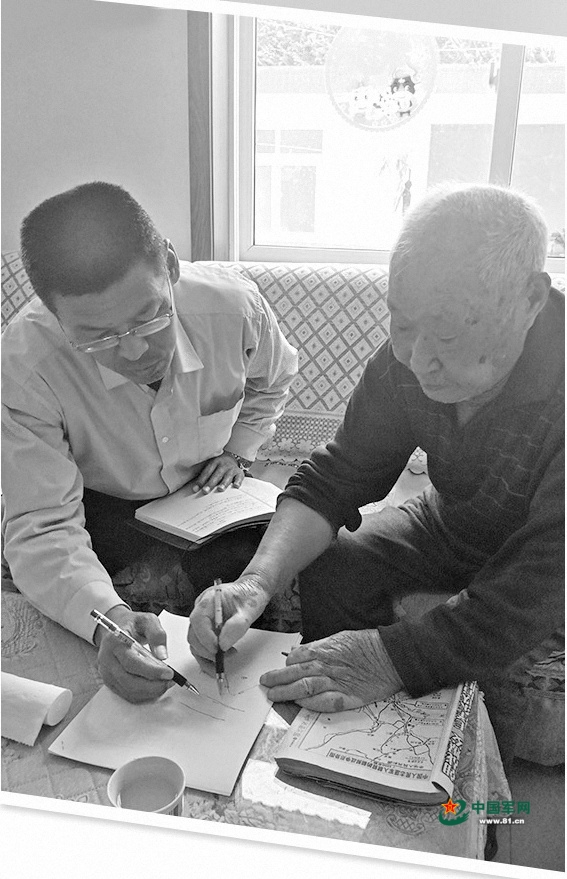

傅中魁(左)与抗美援朝老兵赵开福交流。受访者供图

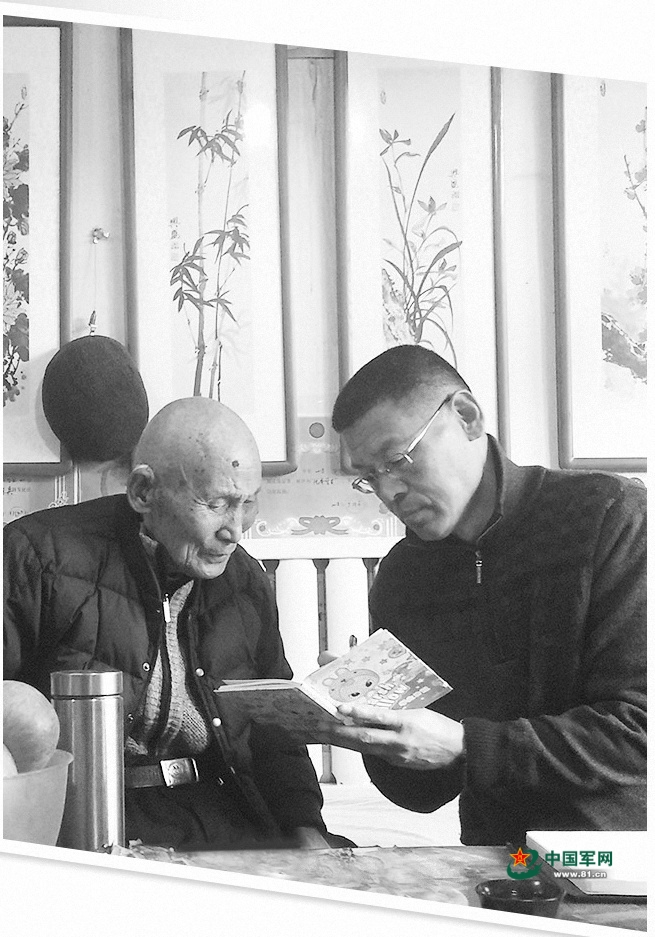

傅中魁(右)与抗美援朝老兵刘承渊交流。受访者供图

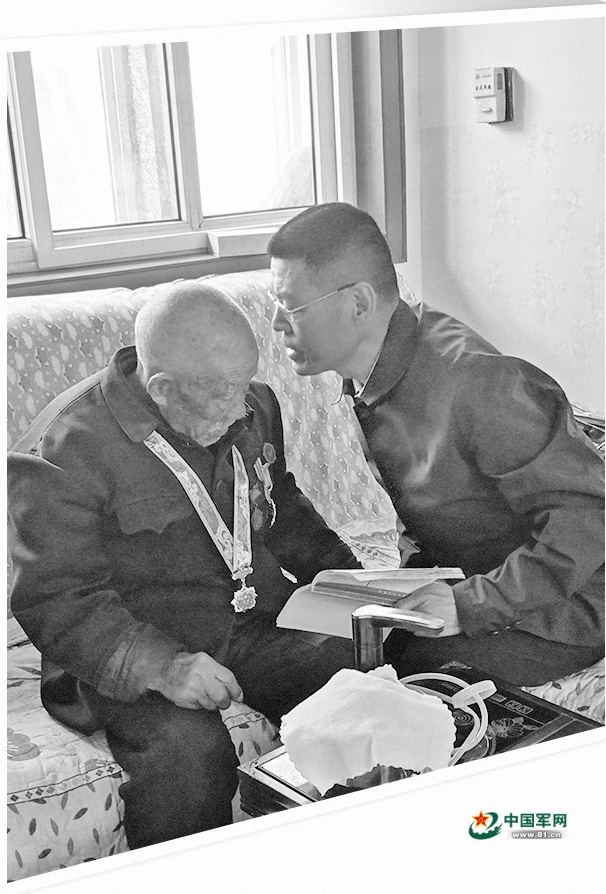

傅中魁(右)与抗美援朝老兵傅祖义交流。受访者供图

晨光温柔地洒落,山东省青岛市即墨区一间颇有年头的住房里,弥漫着茉莉花香。

养花的老人叫许京先,今年93岁。见傅中魁前来看望,老人眼中闪着光:“小傅,你换新发型啦?”傅中魁俯身贴近老人耳边:“您老也装了新牙,现在吃饭方便了吧?我还给您带了份礼物。”

展开自己提前写好的“寿”字卷轴,傅中魁笑着说:“祝您健康长寿!”

许京先是傅中魁采访的第73位抗美援朝老兵。从4年前第一次拜访老人以来,傅中魁每隔一段时间就会到老人家中看望,一遍遍听他讲“过去的事”。

2020年,中共中央、国务院、中央军委向参加抗美援朝出国作战的、健在的志愿军老战士老同志等颁发“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。在即墨区融媒体中心工作的傅中魁,从区退役军人事务局得知,全区健在的抗美援朝老兵仅有530人。

“老兵的故事弥足珍贵,我想把他们的故事记录下来。”傅中魁向即墨区退役军人事务局提出自己的想法,得到他们的支持。自此,这位有着30多年新闻从业经历的中年人,以寻访抗美援朝老兵志愿者的身份,开始了与时间的赛跑。

目前,傅中魁已寻访400多位抗美援朝老兵。他重点采访了其中75位老兵,并将他们的故事整理成书,还绘制了一张“老兵地图”。近几年,他每年都会对照“老兵地图”,逐一看望这些采访过的老兵。

“老兵地图”里,藏着有血有肉的故事

2021年6月,傅中魁第一次叩开许京先的家门时,因担心老人年纪大了不便交流,心情有些忐忑。看到老人身体硬朗,又十分健谈,他松了一口气。

“新义州被炸得像刚发生过地震,我当时就想,看来想活着回家的念头是不现实了,坚决和敌人拼到底!”说起当年战斗的情景,许京先十分激动,深凹的眼眶里,一双眼睛炯炯有神。

讲完了慷慨激昂的战斗故事,许京先话锋一转,不禁流下眼泪:“在师部医院后山坡,月光下,我看到一大片坟地,那是几百名战友的新坟。现在想想那个情景,我还很难过。”老人悲伤的样子,让傅中魁深受触动。

一问一答中,时间很快过去。那天的采访持续了5个小时,傅中魁的采访本上,记得满满当当。

就这样,每采访一位老兵,傅中魁就在“老兵地图”上记下老兵的姓名、住址。他的儿子傅显扬说:“父亲脑子里也有一张‘地图’,每位老兵住在哪里,有哪些故事,他都能脱口而出。”

前些天,傅中魁带着儿子一起回访老兵江处世。“志愿军官兵能吃苦能拼命,觉得打死一个够本,打死两个赚一个!”面对“老熟人”的来访,江处世饶有兴致地再次讲起往事,话语铿锵、目光坚定。

93岁的老兵陈崇义去年犯了两次脑血栓,让傅中魁非常挂念。看到傅中魁走进屋里,卧病在床的陈崇义费力地坐起身来。聊一会儿,老人倚着床头休息一会儿;聊到兴头上,身体就往前倾一倾。傅中魁拉着陈崇义的手,把身体贴到老人跟前,不厌其烦地一遍遍听他讲战斗故事。

陈崇义在朝鲜参加过两次大规模战斗,一次是1953年6月的十字架山战斗,另一次是同年7月的金城反击战。他有两次死里逃生的经历,一次是弹片击中胸前的水壶,一次是子弹正巧擦到皮带上——这两次,他都没有受伤。

与陈崇义交谈,傅中魁发现老人除了讲到“被水壶和皮带救了命”时有些兴奋,其他时候的语气非常平静。“实际上我没有什么功劳。牺牲的战友太多,比起他们,我这些故事算什么?”陈崇义真诚地说。

一次次拜访老兵,傅中魁的采访本上,记满了这些有血有肉的故事。在他看来,这就是“最真实的历史”。

离别时,很多老兵拉着傅中魁的手不舍得松开,与他相约“下回再来”,目光中充满期待。

然而,不是每位老兵都能等到“下一回”。

追赶时间,挖掘更多“历史深处的记忆”

傅中魁寻访过的抗美援朝老兵,最年轻的86岁,最年长的101岁。他坦言,老兵们年事已高,有的吐字不清,有的听力下降,与他们沟通交流比较困难,“近一半的采访是贴在他们耳边,问一句、写一句才完成的”。他偶尔也产生过放弃的念头,但老兵们回忆“战斗青春”时流露出的质朴情感,激励他在这条路上一直走下去。

“自打上世纪50年代回老家种地,我时常回忆在朝鲜打仗时候的事儿。扛不住这些年岁数越来越大,好多事都忘了,想不起来了……”老兵赵丕山参加过上甘岭战役,担任运输兵。这些年,他忘记了很多战斗细节,但一直记得自己报名参军时一心想上前线打仗,杀敌立功:“当时一听说安排我干后勤,我就不愿意了,不是来打仗的嘛!”

可看到战场上的严峻形势,他理解了自己的岗位。“后勤运输关乎战争胜败,这话真不假。”在残酷的战斗中,他和战友们共同筑起一条条“打不垮、炸不断的钢铁运输线”。

拜访赵丕山后的第二天,傅中魁又寻访了他的老战友赵光远和黄立佩,从他们口中了解到一些赵丕山没有讲过的战场经历。10天后,当他想再次联系赵丕山进行补述时,没想到老人已经过世了。

“我很歉疚,尽管有幸记录了他参加抗美援朝的部分故事,但没有第二次采访是一大憾事……”傅中魁在采访手记里这样写道。此后,他加快了寻访的脚步。

老兵江处世第一次给傅中魁讲战斗故事时,几次掉下眼泪。讲到10多岁给地主放牛时哭了,讲到牺牲的战友时也哭了。江处世的家人说,老人本来不轻易动感情,可面对专程来听他讲战斗故事的傅中魁,他打开了情感的闸门。

尽管傅中魁步履不停挖掘那些“藏在历史深处的记忆”,可时间却不能如他所愿慢下来。他将老兵们的故事整理成书出版时,好几位老兵已经去世了。

傅中魁将书籍赠送给即墨区健在的抗美援朝老兵,老兵们为此感到欣慰。“我爸走的时候,是抱着这本书走的……”老兵刘承渊的儿子刘宗杰说。

傅中魁对刘承渊印象深刻。当年,刘承渊与战友们在冰天雪地里作战,好多战友被冻伤甚至牺牲,他左右脚各截掉一个小脚趾。10多年前,刘承渊曾去一座陵园的“老战士纪念墙”上寻找牺牲战友的名字。他仰着头找啊找,可没有找到一个相识的名字。老人把脸贴在墙上,热泪长流。

2022年,刘承渊去世。刘宗杰说,父亲是去和他牺牲的战友们“相聚”了。

如今,傅中魁在书中记录下的老兵,已有40位去世。“我还想再多留下些老兵印记。”傅中魁说,他之所以一直和老兵们保持联系,每年逐一回访看望,就是希望挖掘出更多的老兵故事,让更多人看到他们闪光的“战斗青春”,铭记他们的牺牲与奉献。

老兵的精神,为我们照亮前行的道路

“直到看了这本书,我才知道父亲是多么了不起的人,我和孩子永远以他为荣”“当侄子读了爷爷的战斗故事,表示长大后也要去当兵时,我知道,红色家风在传承……”

这些年,许多抗美援朝老兵的后代读过傅中魁写的书后,给他发来短信。令他没想到的是,老兵们的故事,也在几百公里外得到了回响。

那天,家住江苏省南京市的九旬抗美援朝老兵李守堂给傅中魁打来电话。通话时,老人激动不已,声音不住颤抖。原来,李守堂是书中老兵张敦琨的战友。辗转收到那本书后,老人拿着放大镜一字一字地看,往事历历在目。

李守堂辗转联系到傅中魁,只为了说一句“谢谢”。那次通话让傅中魁愈发清晰地意识到,那份“老兵地图”已经“走出”了即墨,连接起散落在各地的“共同记忆”。

令傅中魁欣慰的是,越来越多的人参加到寻访老兵的活动中。23岁的儿子傅显扬利用假期给他当助手,照顾行动不便的老兵,还帮忙拍摄。很多年轻志愿者联系傅中魁,和他一起去看望老兵。

据介绍,即墨区退役军人事务局将傅中魁整理的书籍赠给全区各中小学校。这些课本之外的真实故事,让历史不再遥远,让爱国主义教育变得更富感染力。

“未来,记录老兵故事的书页可能会泛黄,但随着故事一遍遍被传颂,老兵们的精神会留在人们心里,为我们照亮前行的道路。”傅中魁说。

制图:扈 硕