存储技术:大数据时代的“记忆容器”

■李玉倩 马 骁

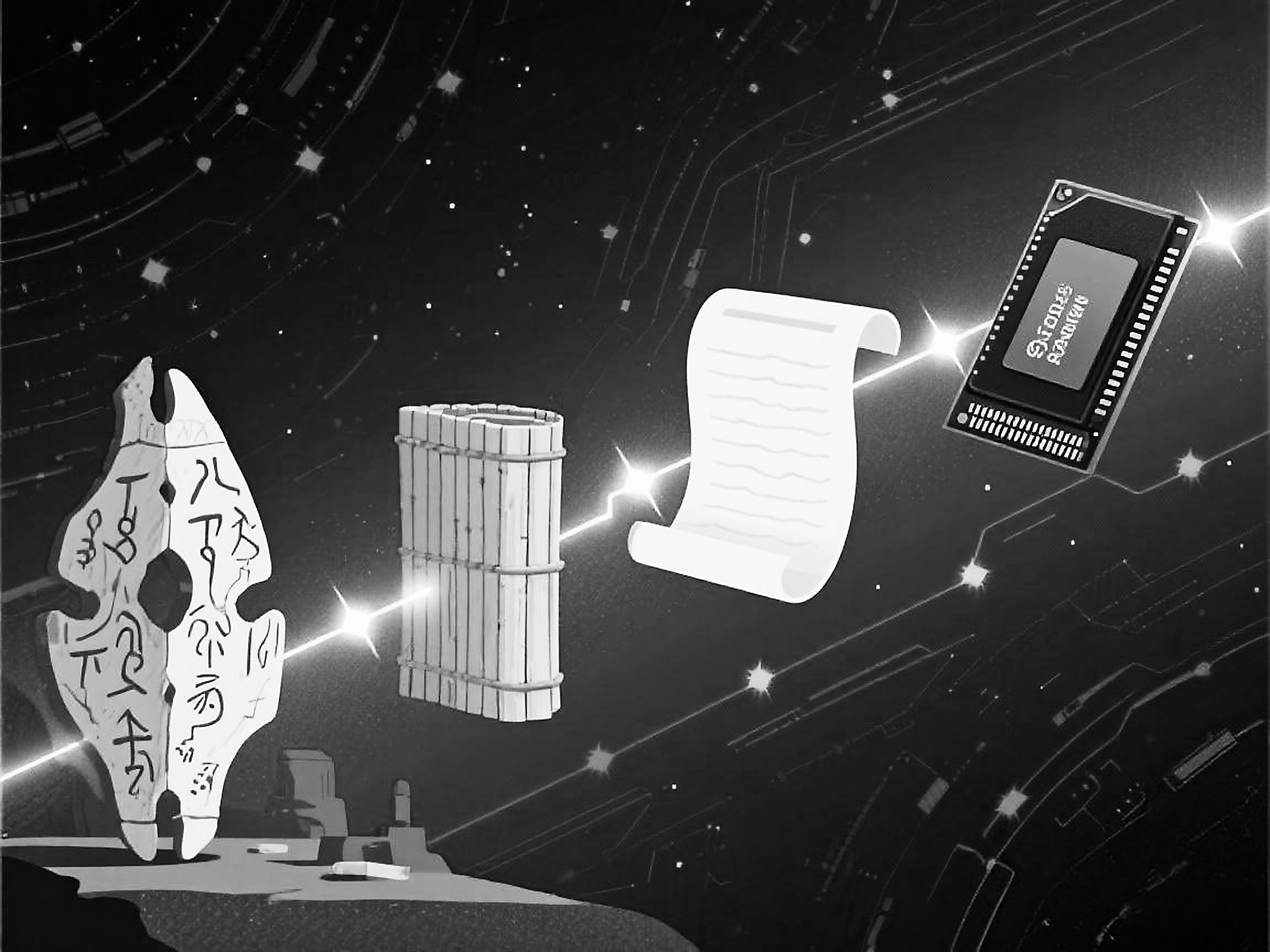

存储介质不断发展,记录着人类文明的点点滴滴。资料图片

前段时间,中国科学技术大学郭光灿研究团队基于原创的无噪声光子回波方案,将可集成量子存储器的存储时间从10微秒级提升至毫秒级,标志着我国量子技术实用化迈出关键一步。

量子存储技术的突破,对于国家安全、数字经济、前沿科技等领域具有重要意义。

从前沿的量子存储、DNA存储,到身边的固态硬盘与云存储,伴随着互联网、物联网和人工智能飞速发展,存储技术的重要性日益凸显。它默默承载、积累着人类的知识、文化与日常生活的点点滴滴,成为大数据时代的“记忆容器”,是支持社会运转的“血液”,也是为后代保存文明成果的“时光长廊”。

那么,究竟什么是存储技术?它正在为我们带来哪些改变?又有着怎样的发展潜力和前景?请看本期解读。

记忆之本——

人类认知的“延伸大脑”

想象一下,假如有一个清晨,你的手机屏幕亮起,里面的存储空间却一夜归零——没有了通讯记录,没有了浏览记录,拍摄的照片和视频也消失得无影无踪。更可怕的是,这种“空白”蔓延至整个世界:银行系统瘫痪,物流信息中断,医院的电子病历化为乌有,城市智慧路灯的能耗记录荡然无存……

这并非末日幻想,而是存储技术消失后的世界样貌。

如果把现代社会比作一台超级计算机,那么存储技术就是它的“硬盘”,不仅记录当下,更封存着人类文明的“记忆切片”。

存储技术的本质,是将信息转化为某种物理状态并长久保存的过程。这种技术解决了信息在时间维度上的留存问题。没有存储技术,知识无法累积,历史无法考证,文明将如流沙般消散。古罗马时期亚历山大图书馆的大火之所以被视作人类文明的巨大创伤,正是因为它焚毁了难以估量的“存储”成果。

存储的重要性渗透在我们日常生活的方方面面。

对于个人来说,存储照片、邮件、工作文档等的手机、电脑,都是数字化的“记忆容器”。在传输数据时,相信不少人遇到过“U盘已损坏”的电脑提示,也有人在利用手机拍摄视频时遭遇过“存储空间不足”的尴尬,这时,存储技术的重要性以非常直观的形式呈现在我们面前。

对于整个社会来说,存储是数字经济的“石油储备”。有研究显示,全球企业每年因数据丢失造成的损失高达1.7万亿美元,这相当于一个国家的GDP。

对于人类文明而言,存储是人类认知的“延伸大脑”。大型强子对撞机每秒产生数PB数据,这些粒子碰撞的“蛛丝马迹”被存储下来,供全球物理学家探寻宇宙起源、物质本原等奥秘。没有强大的存储技术,现代科学探索寸步难行。

从3万年前洞穴岩壁上的野牛壁画,到今天一座座大数据中心的服务器阵列,人类对抗遗忘、累积智慧的脚步从未停止。存储空间的大小与可靠性,直接决定了人类文明“记忆”的容量与持久度。

时光长廊——

形形色色的存储介质

存储技术的历史,是一部不断追求更高密度、更快速度、更长寿命和更低成本的进化史。让我们推开存储博物馆的大门,看看那些改变世界的“记忆容器”。

人类最早的存储介质是看得见摸得着的。早在远古时期,人类已经在石壁和龟甲上,记录祭祀等重要事件。到了春秋战国时期,人类将精神与智慧的结晶刻在竹简上,一套书可能需要一辆马车才拉得动。1895年,卢米埃尔兄弟拍摄了人类历史上第一部电影《火车进站》,其胶片长达17米。

1951年,雷明顿兰德公司推出了全球首台磁带机UNIVAC I,开启了电子存储时代。在半个多世纪的时代变迁中,磁带虽然早已成为很多人口中的“恐龙”技术,却依然在数据中心扮演着“地下金库”的角色。单盘现代LTO-9磁带容量可达18TB,成本低廉,可稳定保存数据30到50年,且离线存储安全性极高。NASA的深空探测数据、迪士尼的百年影像资料,都选择磁带作为长期归档的工具。

紧随其后的是“旋转舞台”——机械硬盘。1956年,IBM公司推出的全球首台采用硬磁盘存储的计算机系统RAMAC重达1吨,体积相当于两台厨房冰箱。其容量仅有5MB,相当于一张高清照片的十分之一。而今天,希捷Exos M系列单盘容量已达30TB,能装下1500万本《红楼梦》。机械硬盘通过高速旋转的磁盘和精密磁头读写数据,像一个微观的“黑胶唱机”。它凭借巨大的容量和低廉的成本,依然是海量数据的理想港湾,但其机械结构带来的速度瓶颈和能耗问题也日益凸显。

1980年,东芝工程师舛冈富士雄发明的“浮栅晶体管”催生了闪存,一场“闪存革命”拉开序幕。固态硬盘是其最耀眼的应用。与机械硬盘不同,固态硬盘没有机械结构,数据存储在NAND闪存颗粒中。打个比方,如果机械硬盘是用钢笔在纸上写字,固态硬盘就是用电荷在芯片上“画”0和1。2023年,消费级固态硬盘的读写速度已突破每秒10000MB,相当于每秒能传输20部5GB的4K电影。它让笔记本电脑开机快如闪电,程序加载行云流水。

从SATA到NVMe PCIe接口,固态硬盘的速度纪录不断刷新。U盘的演变更是惊人。2000年,8MB的“拇指驱动器”售价50美元。如今,只要十几元即可买到64GB的U盘,容量翻了8000倍。

当传统存储技术逼近物理极限,科学家们将目光投向更微观的世界。

DNA存储,是大自然最精妙的存储介质。其将0/1数据编码为A/T/C/G 4种碱基序列。理论上,1克DNA可存储约2亿GB数据,相当于数个大型数据中心,可在低温干燥环境下保存数千年。2012年,哈佛大学成功将一本书编码进DNA。2016年,微软与华盛顿大学合作,用DNA存储了200MB数据。虽然目前DNA合成成本高昂,但这种技术的潜力已经可以预见。

玻璃存储是另一种颇具潜力的存储技术。玻璃存储就是利用飞秒激光在玻璃内部写入和读取数据。这种“数字水晶”耐高温、高压、水泡、强磁,寿命以万年计,是为人类文明打造“终极备份”的理想选择。华中科技大学武汉光电国家研究中心研究团队打造的“玻璃硬盘”计划将于今年底落地产业化,未来将服务于数据中心、AI大模型训练数据存储等重要领域。

量子存储是量子技术实用化的研究方向之一。利用量子比特的叠加态特性,量子存储理论上能“同时存储海量信息”。今年2月,北京量子信息科学研究院研究团队研制出的光声量子存储器,以4035秒的信息存储时长刷新世界纪录。这项研究为固态量子信息存储带来了新的可能性。量子存储技术的发展,对量子计算、量子通信等技术的应用具有重要意义。

洪流之下——

“数据海啸”的破局之道

根据国际数据公司预测,2025年全球数据总量将达到175ZB(175万亿GB),相当于175万亿部高清电影。面对这场“数据海啸”,存储技术正面临四大挑战。

挑战一:能否存得下?

人类每天产生海量数据。天文观测、基因测序、自动驾驶、物联网设备爆发式增长,数据增长远超摩尔定律。如何经济、高效地管理EB(相当于10亿GB)、ZB(相当于1000 EB)级别的存储池?传统的“全量存储”模式已难以为继。

挑战二:能否取得到?

自动驾驶汽车每秒生成4TB传感器数据,需要实时分析避障;远程手术中,医生指令必须以微秒级延迟传输。即使是NVMe固态硬盘,在面对AI训练的数据洪流时也可能成为瓶颈。数据传输对于存储性能的需求,正在以难以想象的速度“飙升”。

挑战三:能否用得起?

全球数据中心耗电量已占全球总用电量的1%至3%,超过一些国家总用电量。其中,存储系统的能耗占比高达25%。机械硬盘的旋转、固态硬盘的散热、冷却系统的运行,都在不断吞噬着电能,“绿色存储”迫在眉睫。

挑战四:能否守得住?

2021年,美国最大燃油管道商因勒索软件攻击瘫痪,被迫支付440万美元赎金。数据泄露事件频发,存储系统成为网络攻击重灾区。此外,机械硬盘寿命只有数年,技术过时更是巨大挑战。如何实现长期可靠的数据存储是一个不容回避的问题。

在数字经济加速发展的背景下,数据的高效存储与合理配置至关重要。在这方面,除了全球范围内的科技攻关,中国提出的创新性方案——“东数西存”战略,尤为引人瞩目。

“东数西存”战略以构建“热—温—冷—冰”4级智能分层存储体系为关键路径,通过数据全生命周期的价值分级实现资源优化配置。高频热数据因需毫秒级响应,优先部署于东部数字产业密集区,依托完善的基础设施保障实时交互体验;中频温数据动态调配于东西部间,平衡资源使用效率;低频冷数据与归档级“冰数据”则迁移至西部,利用西部地区土地广袤、成本低廉及清洁能源优势,降低存储成本并减少碳排放。

这一模式打破了传统“数据围城”,推动东部聚焦高附加值应用创新,西部承接存储需求激活关联产业,促进东西部在基建、能源消纳、数据流通等领域形成互补。此举既破解了东部资源紧张与西部资源闲置的矛盾,又通过绿色存储助力实现“双碳”目标,最终构建起优势互补、协同共赢的数字经济生态,为全国数字可持续发展注入动力。

从龟甲兽骨到DNA链,从机械齿轮到量子比特,存储技术的每一次进化,都是人类对“记忆”本质的更深层探索。或许在不久的将来,博物馆里陈列着机械硬盘的“古董”,实验室里用DNA存储着人类艺术史,而在个人智能手表里,一块指甲盖大小的芯片,正安静地保存着一生的记忆。我们也会更加深刻地认识到,所谓文明的进步,从某种角度上看,不过是人类不断寻找更可靠的“记忆容器”的过程,而这个过程,永远不会结束。此刻你读过的这些文字,也正无声地流淌进这一宏大的时代存储之中。