英雄之光

■肖力民

“高克勤,驰疆场,落敌手,满身伤。遭酷刑,志更刚,宁牺牲,不叛党。”

在江西省赣州军分区机关营区中,一座以“苏区精神”为主题的宣传长廊矗立于营门一侧。每日上下班经过时,我都会驻足凝视展板上的高克勤烈士简介——这24字诗行以凝练笔触勾勒出这位英烈的壮烈人生。正是以他为代表的无数革命先驱,用鲜血和生命铸就了永载史册的苏区精神。

前不久,在于都县人武部和于都县退役军人事务局的牵线下,安徽师范大学美术学院“红色青春守护人”志愿者千里迢迢来到于都,为众多于都籍烈士画像。我心怀敬意跟随他们一起走进高克勤烈士的家乡于都县,渐渐触摸到一段有温度的历史,一个有温度的英雄。

于都县是一片浸透无数红军烈士鲜血的红土地。1926年冬,时年16岁的高克勤光荣加入中国共产党。党的“八七会议”后,他迅速成长为于都农民武装起义的骨干力量和战斗先锋。1929年9月,这位年轻的共产党员不幸被捕,在狱中遭受严刑拷打仍坚守信仰,最终英勇就义,年仅19岁。革命精神在家族血脉中传承不息,他的父亲高得祥和弟弟高克俭也先后投身红军队伍,历经血与火的考验后,于1935年相继壮烈牺牲。他们的英名永远镌刻在中国革命的历史丰碑上。

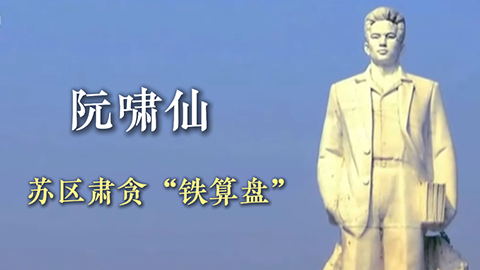

从于都县城驱车半小时,我们来到禾丰镇麻芫村。穿过数百米长的田埂,我们怀着崇敬走进禾丰农民协会旧址,两条醒目的大红标语首先映入眼帘——“世界被压迫的农民联合起来”“打倒土豪劣绅,把土地分给农民”。我仰望院子中央衣衫褴褛、遍体鳞伤、脚戴镣铐、挥臂高呼的高克勤雕像,内心深受震撼,郑重地向雕像行了一个军礼。步入列台祠——农民协会的办公场所,抚摸着斑驳的门窗、桌椅,我仿佛看见高克勤与战友秘密召开会议、策划暴动的情景。

禾丰圩边岗板上杂草丛生,这里是高克勤惨遭杀害的地方。被捕后,敌人将他五花大绑,施以种种惨绝人寰的酷刑,但他宁死不屈,不吐露半个字。敌人将其押回家乡,企图以亲情动摇他的信仰,逼迫他交出当地共产党员和农民协会会员名单,但他坚定地对乡亲们说:“乡亲们,别难过,你们要跟共产党走,为革命奋斗到底,我死了还会有千万个高克勤!”最终,一无所获的敌人丧心病狂地将他折磨致死。在生命的最后时刻,他用脚趾夹笔写下“我为革命死,革命一定会胜利”的誓言。这誓言穿越时空,至今仍震撼人心。

如今,在高克勤烈士牺牲地正对面矗立着禾丰初级中学。每天清晨,琅琅书声从教室传出,回荡在这片曾经战火纷飞的土地上。高克勤与无数革命先烈用鲜血浇灌出的和平之花,在这片红色热土上绽放得愈发鲜艳。

随后,我们来到中坊村高克勤的玄孙高法宝家。听说志愿者将给自家3位烈士画像,高法宝兴奋得几天几夜没睡好,他和家人把家里收拾得干干净净,精心准备了茶水和农家果子招待大家。高法宝不无心酸地告诉我:“3位亲人牺牲后,在人世间什么都没留下,我和家人都不知道他们长什么模样。”

为了还原烈士音容笑貌,3名志愿者认真倾听高家人的回忆、描述,根据高家人的长相,分别给3位烈士画像。历时两个多小时,3名志愿者分别创作出烈士的画像。

“当我拿起画笔,开始为高克勤烈士绘制时,每一笔都像是在与历史对话。绘制过程中资料的匮乏,曾让我难以精准捕捉烈士的容貌。仅有的模糊文字描述和回忆,无法完全展现他们鲜活的形象,细节的勾勒常常让我陷入苦思。”志愿者胡祝川动情地告诉我,“但正是这些困难,让我更加深刻地体会到历史的厚重与珍贵。这不仅仅是一次画像绘制,更是一场跨越时空的追寻,从那些残缺不全的线索中拼凑出英雄的轮廓,让他们从历史深处走来,重新鲜活地站在我们面前。”

端详着先辈的画像,高法宝格外激动。他欣慰地说:“我们终于看到了先辈当年英勇无畏的模样,衷心感谢志愿者!”

烈士精神一直激励着高家人。为传承先辈的革命精神,高法宝加入了于都县长征源宣讲团,经常深入乡村、学校宣讲先辈的革命故事。高法宝早些年在广东创业,先富起来的他热心投入村里的公益事业。2012年,他回乡创业,种植了大面积的油茶和脐橙,后又创办脐橙深加工公司,让60多名乡亲实现“家门口”就业,不仅解决了果农脐橙滞销的难题,还增加了乡亲的收入。

进入新时代,乘着赣南等原中央苏区振兴发展的东风,凭借区位和交通优势,于都这片红土地正以崭新的姿态向我们展示她的魅力:建成全国首批富硒产业发展优势区,开启乡村全面振兴的新篇章;纺织服装产业发展成为千亿产业集群,正朝着“时尚之都”大步迈进;走上了“体育+文旅”等融合发展之路,文旅产业出彩出圈……也许你会问,于都为什么这么耀眼?我觉得,那是因为英雄之光,一直在引领于都奔跑,跑出了“山乡巨变”,也跑出了幸福生活。