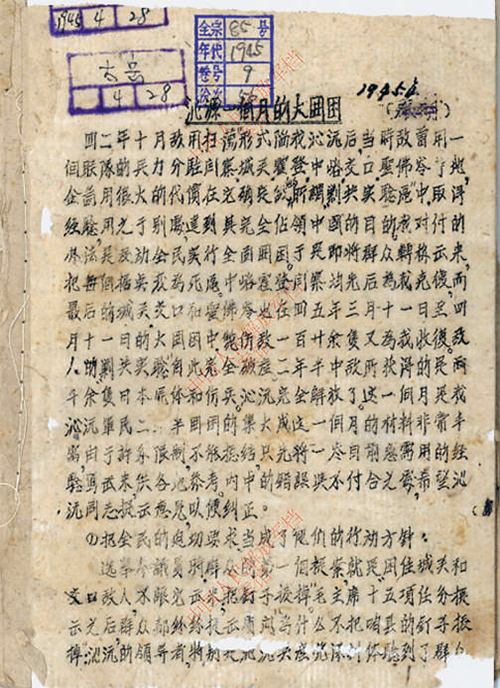

▲战斗总结《沁源一个月的大围困》首页。

战斗总结《沁源一个月的大围困》

1942年10月,日军的铁蹄第6次踏进山西沁源。和前5次不同的是,这次他们的目标是长期占领沁源,把沁源变成“山岳剿共实验区”。当时,太岳区党委、太岳军区提出,广泛发动群众,长期围困日军据点,让其周围变成“无人区”,使日军无法获取给养,并在日军据点周围广泛开展麻雀战、地雷战、联防战,昼夜袭扰。

在沁源县对敌围困斗争总指挥部的动员下,从1942年底开始,沁县通往沁源县的军事通道——“二沁”大道沿线,以及日军据点周边23个村庄、1.6万多名群众,陆续疏散隐蔽到深山密林中。与此同时,指挥部组织军民对日军进行昼夜袭扰,迫使其在3个月不到的时间里,逐渐从外围据点撤出。到1945年3月,日军已经龟缩到城关和交口两个仅存的据点中。

《沁源一个月的大围困》这份档案,是1945年4月28日,太岳军区写的一个战斗总结。它重点回顾了1945年3月11日至4月11日的大围困中,取得的重要战斗成果以及值得推广的战斗经验。

这份档案中记录了大量历史细节:“村的人,区的人,均发了誓,誓死要援助前线。王文义同志将账目均作了交代,英雄王金凯等都作了遗嘱……”从中可以看出,已参与围困战两年多的沁源人民,始终坚定“要把敌人困死”的必胜信念。

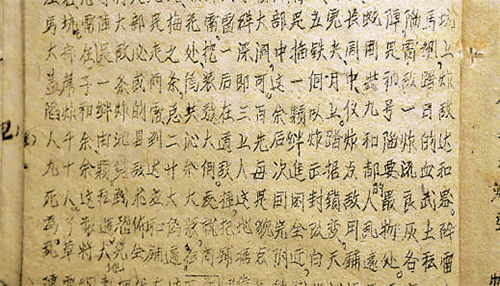

▲档案中记录“地雷阵”有关内容的页面。

沁源县官军村是“二沁”大道的咽喉,日军的粮食、补给、弹药,都经过“二沁”大道运往沁源。为了卡住敌人的补给线,民兵队长郑士威带领轮战队民兵,用自制的石雷在官军村摆起了“地雷阵”。

关于“地雷阵”的威力,档案中有清晰的记载:“这一个月中,共被敌踏炸、陷炸和绊炸的雷,总共数在三百余颗以上。仅九号一日,敌人千余,由沁县到二沁大道上先后绊炸、踏炸和陷炸的达九十余颗,毙敌达廿余个。敌人每次进出据点都要流血和死人。”

在沁源人民坚持不懈的斗争下,1945年4月,走投无路的日军撤出了沁源。至此,历时两年半的沁源围困战宣告胜利。期间,沁源军民对敌作战有2700多次,歼灭日伪军4000多人,创造了群众性长期围困战的范例。

(撰稿:孙杰、杨晓玲、余海玉、李奔、常军波)