程默(1917-2014)本是安徽徽州人,原名程勤生。3岁时父亲去世,他便跟随祖父迁移到江苏镇江丹徒县宝堰镇。程默上小学时,祖父从事的帽行生意破产,他经亲戚介绍去上海谋生。

1932年,他进入上海明星影片公司制作部学摄影,1934年任摄影助理。当时,影片公司和左翼文艺工作者合作密切,因此,在片场工作的程勤生结识了作家夏衍。由于他手脚勤快,话却不多,夏衍开玩笑地说:“你不爱说话,沉默寡言,不如就叫‘程默’吧。”大作家一调侃,程勤生就真的改名叫程默了。

1936年10月19日,鲁迅先生在上海逝世。当时在上海明星影片公司的程默拍摄了鲁迅先生的遗容和鲁迅先生的书房以及悼念鲁迅先生的情形,是我国目前唯一的记录鲁迅葬礼的历史资料。

1937年,“八一三”事变后,上海沦陷,上海明星电影公司被迫停止拍片,程默也在地下党陈波儿的介绍下,走上革命道路,参加了上海救亡演剧一队,负责拍摄舞台戏曲照片,后任西北电影公司、中国电影制片厂摄影师。

1940年,程默作为中国电影制片厂摄影师来到重庆,并很快与八路军驻重庆办事处取得联系。他在山城重庆的两年,正赶上日军大轰炸。据史料记载,日军为了轰炸重庆出动了飞机9500架次,投弹达2.1万多枚,炸死市民1.2万多人,炸伤1.4万多人,炸毁房屋1.7万多幢。程默拍摄了150多张日军轰炸重庆的照片,被赞“意义非凡,是首批面世的关于重庆大轰炸的影像资料”。

▲1945年,程默在延安。

1943年,程默到延安后加入延安电影团,后进入西北电影工学队,1947年年底加入华北电影队。在撤离延安的重大战略转折中,程默是唯一记录下这段历史的摄影师。现在我们看到的开国大典纪录片也是由他参与摄制的。程默还接受任务,在南京购买了梅园新村作为中共代表团办事处。

在延安时期,程默不仅拍摄了毛泽东和其他领导同志彻夜不眠指挥作战的镜头,还拍摄了毛泽东、周恩来等撤离延安,在行军途中的镜头,拍摄了陕北人民和解放军开展游击战、打击敌人、送公粮、抬担架等全民动员支援前线的生动画面。

1945年8月,程默拍摄了毛泽东赴重庆谈判及返回延安的整个过程资料。这些珍贵的资料,在新中国成立后分别编辑在《红旗漫卷西风》和《还我延安》等纪录片中。

1949年2月3日,北平和平解放时人民解放军举行了庄严的入城式,程默用手里的摄影机记录下了这一重要的历史时刻。

1949年3月,中共在西柏坡召开七届二中全会,程默参与拍摄了会议过程。

1949年10月1日,33岁的程默作为摄影师之一,站在天安门城楼上拍摄了《开国大典》纪录片的大量素材。

新中国成立后,程默一直留在毛泽东和周恩来身边工作,直到1960年才离开中南海。他先后担任安徽电影制片厂、北京科学教育电影制片厂、中国农业电影制片厂领导职务,1978年任中国电影家协会书记处书记。他还担任过中国电影电视学会副理事长、《电影技术》主编,参加拍摄过新闻纪录片《太原战役》《济南战役》等。《红旗漫卷西风》在1950年获第五届捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节荣誉奖状。

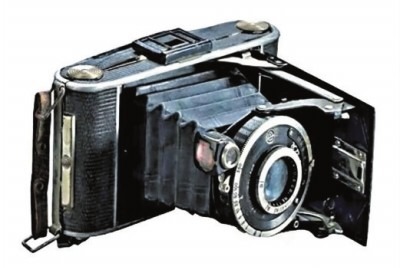

▲毛泽民烈士的遗物:120折叠相机。

程默还曾经受托帮毛泽东主席保管过一部相机,这是怎么回事呢?

毛泽东的弟弟毛泽民在1921年参加革命,曾任中华苏维埃共和国国家银行行长、工农民主政府国民经济部部长。1945年,在毛泽民烈士牺牲两年之后,一部相机作为遗物被辗转送到延安。毛泽东面对相机不禁泪流满面,从此将它珍藏。

1947年3月,国民党调集大军进攻陕北解放区,在大部队即将撤离延安前的一天傍晚,毛泽东把摄影家程默叫到窑洞,把相机托付给他保管使用。程默是当时在延安的唯一一名摄影师。

在转战陕北的艰苦岁月里,程默用这部相机记录下了珍贵的历史影像,这部相机也跟随程默见证了伟大的历史性转折。在此后的岁月里,程默一直将这部相机带在身边。1956年中国摄影学会成立后,时任学会主席的石少华号召老一辈摄影工作者、学会领导捐献摄影文物,程默于1960年将这部相机捐赠给了中国摄影学会。

值得一提的是,在中国文联所属的13个全国文艺家协会中,唯有中国摄影家协会由毛泽东题名。1979年,“中国摄影家协会”会名正式启用。

(摘自《宝塔山下江苏文艺人》,陈军著,江苏凤凰教育出版社出版)