编者按:苏北深秋,霜染红叶。位于江苏省徐州市泉山区解放南路2号的淮海战役纪念馆里,来自全国各地的参观者络绎不绝,一件件馆藏文物、一幅幅历史照片、一个个动人故事,激荡着叩响心灵、烛照前路的磅礴力量。

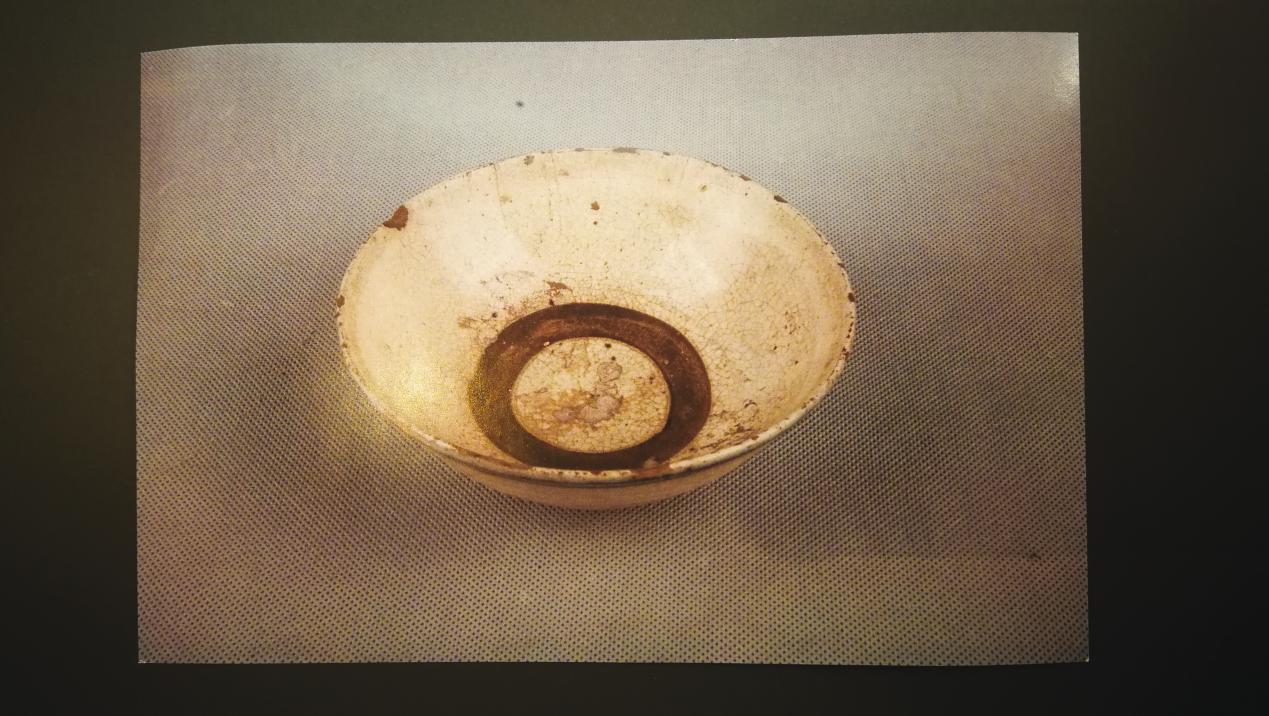

在淮海战役纪念馆二楼展厅的一个玻璃柜旁,不少参观者在一只瓷碗前驻足观看。这只瓷碗的内壁上布满了划痕,碗沿上还有好多豁口。这样一只朴实又不起眼的碗,却是非常珍贵的馆藏文物。它在馆里已经整整60年了,其主人是河南省商水县胡吉村村民徐乃祯。

淮海战役打响后,党号召广大人民群众支援前线,解放区老百姓纷纷加入支前大军,徐乃祯也踊跃报名。此时,徐乃祯已经56岁。考虑到他的年纪不适宜从事繁重的体力劳动,乡亲们劝他在家生产,但他坚定地回答说:“打敌人,我也有一份,我还能为革命做点事,为啥不能去哩,我得去!”

1948年12月5日,徐乃祯如愿参加了商水县第一批担架队。临出发时,除了他那身平时穿的破棉袄以外,他只带了吃饭喝水用的一只瓷碗。

徐乃祯所在的担架队,主要任务是把伤员从火线上抢救下来,再送到后方医院治疗。转送的任务非常艰巨,条件也非常艰苦。正值严冬,大雪纷飞、天寒地冻、寒冷彻骨。白天敌机不停地在天上袭扰,转送只能在夜间进行,穿着单薄的徐乃祯从来不叫苦不叫累。为快速转送伤员,他和其他担架队员一晚上往返路程100多华里,饿了就啃口干粮、渴了就拿瓷碗舀点水喝,人却很少停歇。

徐乃祯视伤员如亲人。伤员出血过多特别怕冷,他就把自己身上的棉袄脱下来给伤员盖上;遇到重伤员行动不便,他就主动帮伤员解决生活难题。一切为了前线,一切为了伤员。淮海战役期间,徐乃祯的这只瓷碗成了“万能碗”,不但盛过饭、舀过水,而且为伤员解决过不少“难题”。对干了“脏活”的瓷碗,徐乃祯从没有嫌弃,而是愈加珍惜,始终把它留在身边。

天气过于寒冷,御寒的手段又很有限,徐乃祯的双腿冻伤了。可为了及时把伤员送到后方,他忍着伤痛继续抬送。直到有一天,医护人员发现他的双脚已经无法支撑行走,徐乃祯这才停下来接受治疗。

1949年1月10日,淮海战役胜利了,担架队的使命也结束了,组织要求徐乃祯留在医院休养,等病好了再返乡,他婉言谢绝。然而,徐乃祯回家的路并不顺利,由于长途颠簸再加上他伤势严重,徐乃祯回到家的第5天,也就是淮海战役胜利的第10天,就永远地合上了眼睛。

徐乃祯虽然离开了这片他用脚步丈量、用热血守护的土地,但那只曾陪伴他穿越枪林弹雨的支前瓷碗,却在岁月流转中被悉心珍藏,成为那段朴实而又光辉岁月的永恒见证。(本文图片由作者提供)

徐乃祯参加支前时使用过的瓷碗。